シンプリストということもあり、人よりもこだわりはある方だと思います。

会社に行くときも最大限物を減らして、出社することを意識しています。

最悪、お弁当だけ持っていけば、どうにかなります。

毎週5日ある仕事だからこそ、頭の片隅では意識しておきたいです。

便利さにこだわりすぎず、こだわりを大事に日々過ごしています。

今回は、「シンプリストの平日のカバンの中身事情」を解説します。

筆者について

- シンプルを追求中

- 身軽・気軽に生きていく

- 意外と不便を好む生活

当サイトでは、シンプルに生きるコツを紹介してます。

仕事のカバンということもあり、たまに使うものも所持しています。

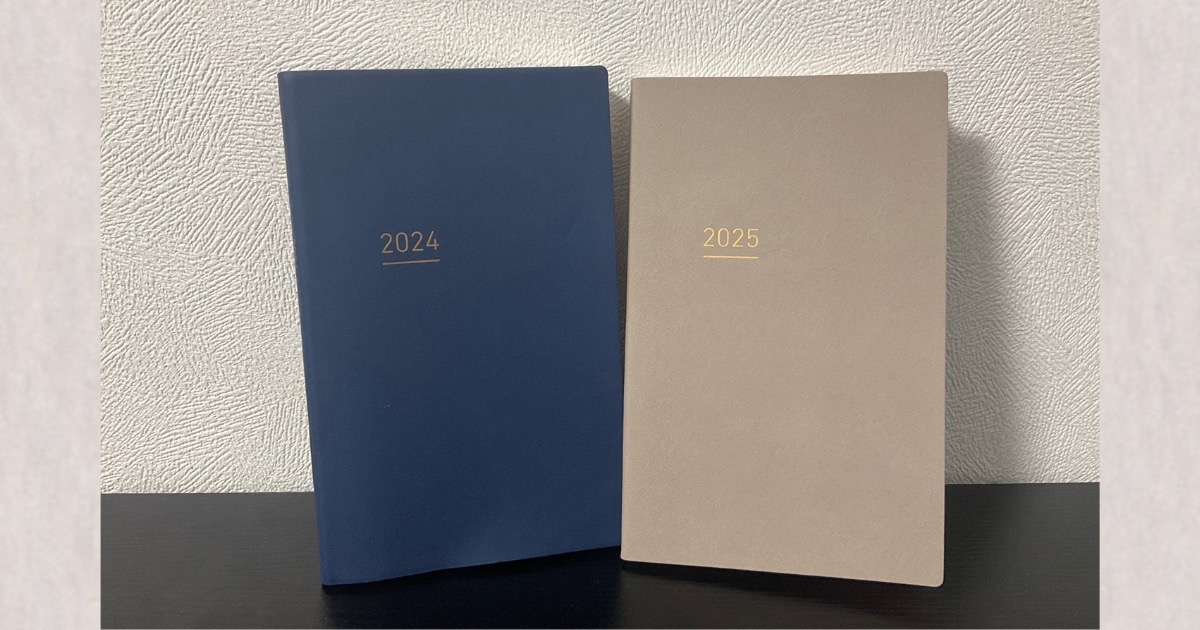

手帳は毎日カバンから出し、中身の確認を行なっています。

-

-

関連ジブン手帳Lite miniレビュー|メリット・デメリット解説

続きを見る

当記事は、カバンの中身で悩んでる人に参考になる記事になっています。

では、さっそく紹介していきます。

社会人1年目の働き方事情

「僕の社会人1年目の働き方」について解説します。

社会人1年目の働き方

- 職種はエンジニア

- 在宅は7月からOK

- 現在は出社メイン

順番に紹介していきます。

社会人1年目の働き方①:職種はエンジニア

新卒で入社した僕の職種は、エンジニアになります。

PCとモニターが必須で、日々コードに向き合って仕事しています。

まだまだ分からないことだらけで、勉強中です。

社外で仕事することはなく、会社のオフィスでしか働いていません。

正直、PCと充電器があれば、荷物関係なく仕事をすることができます。

会社にPCは置いてるため、弁当のみで出社可能です。

社内エンジニアだからこそ、移動が少なく、荷物も最小限にできます。

そんな感じで、社会人1年目をなんとか乗り切ろうと頑張っています。

社会人1年目の働き方②:在宅は7月からOK

社会人1年目の7月から在宅OKになり、週4在宅している同期もいます。

僕も週2〜3の在宅を始め、仕事のためにモニターを用意しました。

モニターは貸し出しもありましたが、自費購入することにしました。

辞めるまでダンボールを持たないのが嫌で、即購入しました。

ブログを作成するときにも使うので、OKです。

不要な物を持つならば、お金をかけてでも良い環境を心がけてます。

在宅中も2枚のモニターを利用しながら、仕事に取り組んでいました。

出社しないため、荷物は関係ありません。

むしろ、始業時間まで時間があるため、朝に喫茶店に行ってました。

のんびりモーニングを楽しみ、仕事に向けて準備していました。

社会人1年目の働き方③:現在は出社メイン

現在は週5出社して、仕事を取り組むように努めています。

この2〜3年は、週5出社にして働こうと会社にも伝えています。

フル出社する理由

- 周りの状況を知れる

- 集中して仕事ができる

- 分からないことを聞ける

- コミュニケーションが取れる

- 周りと差別化できる

僕の会社は、毎日出社する人は10人にも満たない環境になります。

そして、若手に入る人で、毎日出社している人も、本当に僅かです。

正直、在宅が苦痛だったというのもあります。

2日連続在宅しないといけない日がありましたが、ストレスでした。

終業後に1人でフットサルに行き、身体を動かして解消しました。

平日のカバンの中身

「僕の平日のカバンの中身」について解説します。

平日のカバンの中身

- スマホ・財布・定期入れ

- 弁当・コーヒー

- 本・ルーズリーフ・手帳

- 筆箱・折りたたみ傘

- ティッシュ・マスク

- カードキー・フリスク

順番に紹介していきます。

平日のカバンの中身①:スマホ・財布・定期入れ

外に出かけるときには、貴重品を持って出かけるようにしています。

定期入れはポケットに入れることも多いですが、基本はカバンの中です。

これら3点は平日だけでなく、休日に出かけるときも持ち歩きます。

たまに財布を置いて、2点セットで出かけることもあります。

財布には現金も僅かで、基本はカード決済になります。

ただ最近は、現金生活に戻そうか悩んでいるのが、今の現状です。

最終的にスマホを持たずに、出かけるように模索中になります。

-

-

関連スマホを持たない生活を送る条件を社会人が思考!

続きを見る

平日のカバンの中身②:弁当・コーヒー

週5出社することもあり、弁当を作って持っていくようにしています。

カバンの中に弁当とコーヒーを入れて、出社するようにしてます。

弁当を作る理由

- 同期が持ってきてるから

- 作ることに慣れたから

節約にもなっていますが、そこまで気にして弁当を作っていません。

自然と作ることが習慣になったため、お弁当を作るようにしています。

最近は、モンスターを買って出費が増えました。

会社にコーヒーサーバーもありますが、ホットコーヒーが苦手です。

熱いものが飲めないため、コーヒーを持って出社しています。

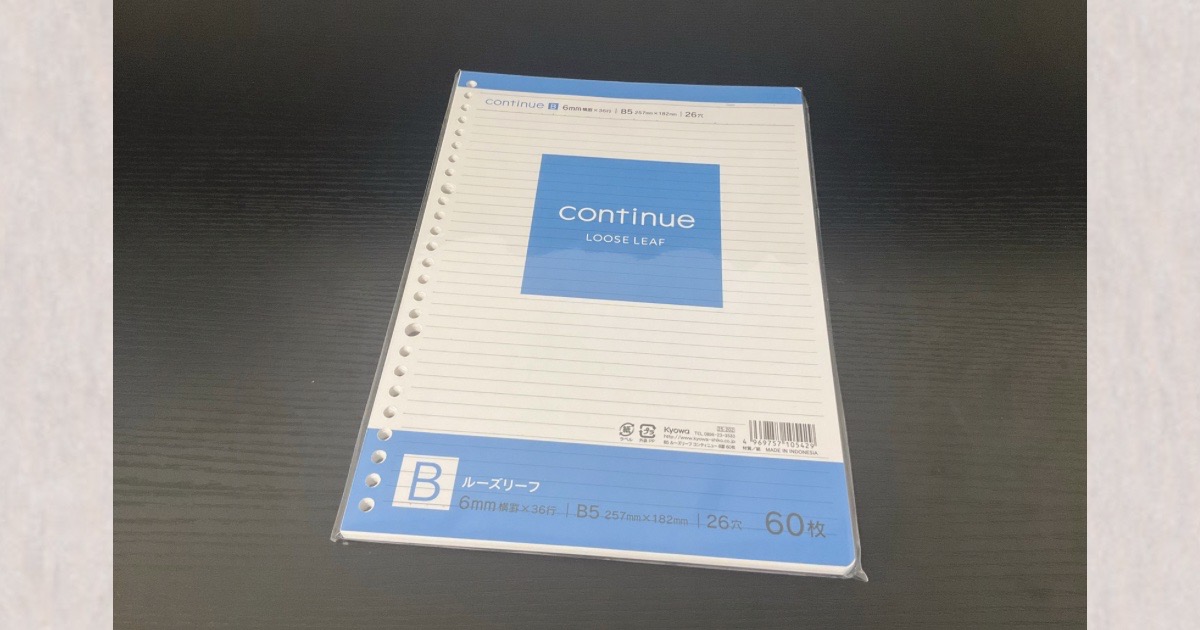

平日のカバンの中身③:本・ルーズリーフ・手帳

エンジニアながらも、紙の媒体に頼って日々仕事生活しています。

紙がなければ、思考することもままならず、厳しい状態になります。

メモ用紙は仕事の机に置いてるため、持ち運ぶことは基本的にありません。

ただ、ブログネタを考えるときに、ルーズリーフを利用しています。

ルーズリーフとは別に、ノートも会社に置いています。

また最近は、通勤時間や休憩時間に、本を読むことが多いです。

そのため、カバンに本・手帳を入れて持ち運びしています。

平日のカバンの中身④:筆箱・折りたたみ傘

会社に行くときは、ペンケースと折りたたみ傘を常備しています。

特に使う場面はありませんが、ずっと入れて持ち運んでいます。

印鑑を使いたいときに、筆箱から出すくらいです。

傘に関しても同様で、雨に濡れずに出社できるため、正直不要です。

たまに散策しているときに、使えたらOKな感じで所有しています。

ちょうど入るため、とりあえず入れているだけです。

ただ、傘は1つしか所有していないので、持ち歩くようにしています。

もしものときに備えるというよりは、嫌いじゃないから持っています。

平日のカバンの中身⑤:ティッシュ・マスク

平日のカバンには、ティッシュ・マスクも複数常備しています。

その他にも、割り箸を数膳カバンに入れるようにしています。

学生時代の頃から、マスクは常備するようにしていました。

カバンにスペースがあったため、そこに上記アイテムを詰めてます。

ほとんど開けることはありませんが、定期的に整理しています。

最近はマスクもつけないため、予備があるだけです。

植木のバイトしてたため、外仕事で便利なものを入れる癖があります。

今の会社は、ティッシュを置いているため、ほぼ使わないです。

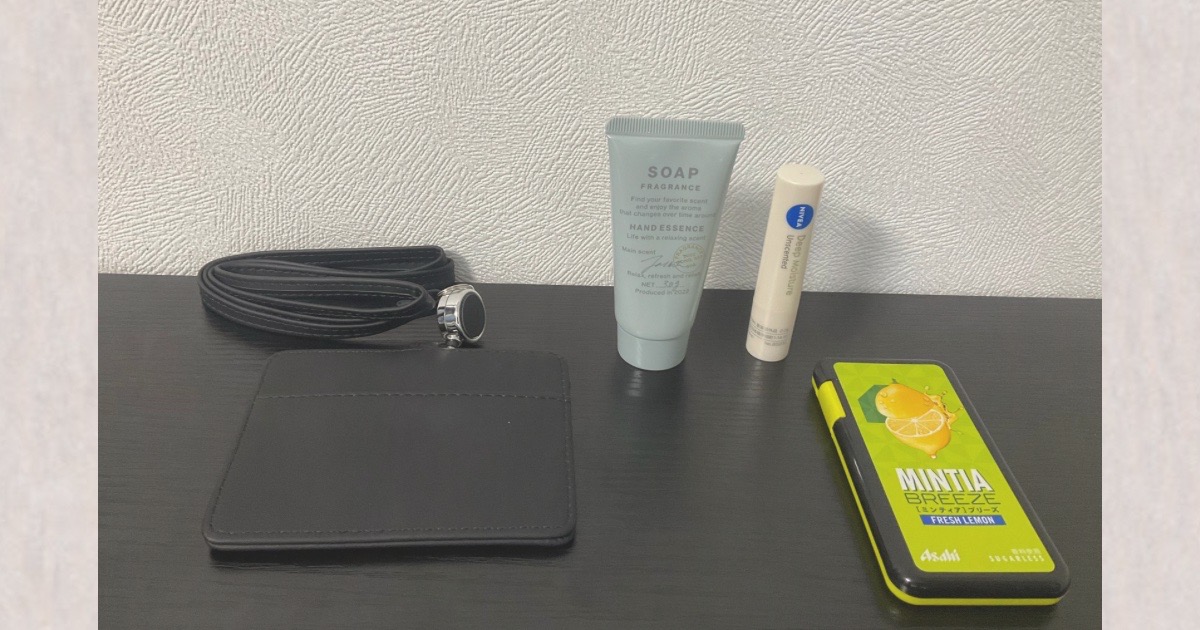

平日のカバンの中身⑥:カードキー・フリスク

社会人になってから、カードキーを使うようになりました。

今カードキーは、黒色のカードケースに入れて利用しています。

本当は、会社から支給されたカードケースがありました。

ただ、散策したときに良さげの物があったため、こちらに変えました。

黒色でシンプルなデザインが気に入っています。

その他、フリスク・リップ・ハンドクリームもカバンに入れています。

机のお菓子が切れると、お菓子も持っていくことが多々あります。

平日のカバンでのルール

「僕の平日のカバンのルール」について解説します。

平日のカバンのルール

- 手帳は毎日出す

- 弁当は4日間持っていく

- たまにPCを持っていく

順番に紹介していきます。

平日のカバンのルール①:手帳は毎日出す

会社で紙の手帳を使うことは、今のところありません。

完全にデジタル化で、苦手なデジタルカレンダーを利用しています。

在宅の人も多いため、情報共有する上で、仕方がありません。

1年かけて慣れてきたところで、使いこなしている自信はないです。

紙の手帳を中学生から使ってるため、お手のものです。

会社では使わないですが、持ち運びが習慣なため、持っていきます。

これがないと、平日会社に行くことができないほど、精神安定剤です。

平日のカバンのルール②:弁当は4日間持っていく

平日4日間は、できる限り弁当を作るように心がけています。

毎日外食していたら、外食の楽しみが少し薄れてしまう感覚があります。

- 1人でお気に入りの店に行く

- ベンチでのんびりする

- 先輩誘ってご飯に行く

月に4回は外食するようにし、仕事の気分転換にしています。

会社周辺を探索し、美味しいお店に行くことが多いです。

ご飯に行くならば、夜に誘うことの方が好きです。

お昼ご飯を食べ過ぎたら、眠くなって午後に影響を与えます。

あまり昼に食欲ないのもあるため、軽めの弁当を持っていってます。

平日のカバンのルール③:たまにPCを持っていく

仕事終わりに、カフェでブログを作成することもあります。

PCだけ持ち運んで、2時間ほど作成するようにしています。

家に帰ると、疲れて書けないため、外で書いてます。

夏の頃は朝5時に起きて書いていたのですが、冬の早朝は厳しいです。

そのため、夜8時まで書く日を事前に決めて、書くこともあります。

終業時間が17時半なのもあり、意外と時間はあります。

書く内容を決めておき、疲れた頭ながらも、作成しています。

シンプルに楽しいからこそ、時間を割いて書いているだけです。

まとめ

今回は、社会人の平日のカバンの中身を紹介しました。

基本的に出社メインで、机の上に置いているものも多いです。

個人的なこだわり

- 紙の媒体は手放さない

- 黒を中心に揃える

- 重い不要なものは持たない

自分のこだわりを実現していくと、仕事の気分も少しは上がります。

カバンの中身関係で悩んでいる人は、参考にしてもらえると嬉しいです。

ここまで読んでいただきありがとうございました。